Variance, ingérences, destruction de l’autorité traditionnelle. Et certains chefs se plaisent au jeu. Au nom des prébendes ! Captivité ou inconscience ? Notre époque est marquée par des apprentis-sorciers de tous genres. Ceux de la modernité, dont de la démocratie, et ceux de la tradition, dévoués à la survivance des valeurs fondamentales de notre terroir…

Le récent rassemblement des chefs traditionnels de la Région de l’Ouest au palais d’Etoudi, visant à apporter leur caution et leur bénédiction à la candidature du président-sortant pour l’élection du 12 octobre prochain, a ravivé un débat profond et persistant sur la place et le rôle de la chefferie traditionnelle dans le Cameroun contemporain. Loin d’être un simple événement protocolaire, cette convocation met en lumière une sujétion grandissante et une instrumentalisation qui, pour un analyste aguerri, s’apparentent à un scénario de mauvaise fiction, soulevant l’interrogation lancinante : la chefferie est-elle devenue un simple outil politique, vidée de sa substance originelle ?

Au moment où dans notre pays, l’excès d’autorité a perdu l’Etat, que peut encore un chef traditionnel pour endiguer la crise de valeur, faire justice, en appliquant le code déontologique commun à une communauté culturelle donnée ? Qu’y a-t-il de différent entre une chefferie traditionnelle hier captive du pouvoir colonial et aujourd’hui capturée par des manœuvres d’une modernité démocratique des détenteurs du pouvoir politique ?

Toutes ces questions et bien d’autres montrent que la chefferie traditionnelle est devenue quelque chose de politique et de modernité par excellence. Il se trouve qu’aujourd’hui, l’histoire des relations entre les chefs traditionnels et le pouvoir est jalonnée de compromis et de soumissions.

Une tradition en captivité : hier coloniale, aujourd’hui « démocratique » ?

Si l’époque coloniale a vu la captivité de ces institutions, avec des chefs contraints de collaborer ou de subir la transfiguration de leurs pouvoirs et l’imposition de statuts juridiques aliénants, la période post-coloniale semble reproduire, sous des dehors « démocratiques », des schémas similaires.

Sur le terrain, les travaux d’historiens nous font découvrir plusieurs récits sur les rapports entre les chefs traditionnels et le pouvoir colonial, la transfiguration de certaines chefferies, voire même le statut juridique imposé par les colons, ou encore les dernières lois néocoloniales, comme celles de 1989, relatives au statut des chefferies traditionnelles et d’autres lois plus récentes encore. Toutes choses qui révèlent l’ampleur des ingérences extérieures sur la structure traditionnelle.

Ce n’est plus un secret : la chefferie, jadis sacrée, honorable et respectée, est aujourd’hui perçue comme un instrument préfabriqué par le pouvoir, vidée de son essence. Le refrain usuel de sens commun, « la chefferie n’est plus ce qu’elle était », n’a jamais été aussi éloquent. Celle-ci était sacrée, honorable, respectée… Les temps modernes l’ont profanée : elle est vidée de son pourvoir lorsqu’elle n’est pas tout simplement pour certaines, une structure préfabriquée par le pouvoir. C’est « l’instrumentalisation de la chefferie » !

Le jeu des prébendes et la crise de valeurs

Le constat est amer : certains chefs traditionnels se plaisent au jeu de cette sujétion, très souvent au nom des prébendes. La captivité est parfois le fruit de l’inconscience, mais elle est aussi, et de plus en plus, le résultat d’un calcul intéressé. Au moment où l’Etat camerounais souffre d’un excès d’autorité et d’une profonde crise de valeurs, quel rôle un chef traditionnel peut-il encore jouer pour endiguer cette déliquescence, pour rendre justice, en appliquant le code déontologique commun à sa communauté culturelle ?

L’épisode de la tournée à Yaoundé d’un grand chef traditionnel bamiléké, au début du pluralisme politique, est emblématique de cette instrumentalisation. La grande cour du palais d’Etoudi, espace attribuée gracieusement par les autorités politiques, a servi de cadre à un rituel apparemment apolitique, mais dont la finalité était manifestement électoraliste. La tradition est ainsi sollicitée en plein cœur de la capitale politique, pour raffermir les liens d’une communauté convoitée à des fins électoralistes. Ce n’est pas un cas isolé ; c’est un symptôme d’une pratique systémique.

Même s’il est vrai que les structures des chefferies Bamiléké, la dynastie Bamoun, ou encore les chefs supérieurs Béti issus du rite du Soo, les lamidos du nord-Cameroun, sont longtemps demeurés de véritables pouvoirs parfois autonomes, il n’en demeure pas moins vrai que les chefferies ont été capturées. En ce sens que leurs chefs ont souvent été l’objet de pressions (cas de sa majesté le roi Pouokam Max II de Baham, le village de l’opposant Maurice Kamto), et/ou de collaboration débouchant dans certains cas à un assujettissement total, tant sous le pouvoir colonial que sous le pouvoir post-colonial.

Une nouvelle génération de chefs : entre tradition et modernité urbaine

L’autre facette de cette profanation de la tradition et de son autorité est un phénomène générationnel, intrinsèquement lié à la procédure même de la reproduction de la chefferie traditionnelle. Le rituel veut que le successeur soit recruté au sein du lignage familial, garantissant un respect apparent de la tradition. Cependant, en s’interrogeant sur l’héritage culturel des successeurs de nos chefs traditionnels, on saisit plus profondément pourquoi la plupart d’entre eux semblent avoir « vendu leur âme au diable ».

Les « princes », appelés à succéder, sont souvent jeunes, scolarisés, et fortement imprégnés des valeurs des temps modernes. Leur culture urbaine, acquise avant leur intronisation, n’est que rarement abandonnée. L’exemple du Roi Atemkeng Nandjou Miguel de Fotetsa dans le département de la Menoua, âgé de 13 ans, exhibé au premier rang des chefs de la Région de l’Ouest la semaine dernière au palais d’Etoudi, ou encore le cas d’un jeune chef de village dans le département de la Mifi, dont la tradition en lui ne semblait se limiter qu’à son costume et sa canne de cérémonie, sont éloquents. Que dire de l’intronisation de sa majesté Ibrahim Mbombo Njoya, installé à l’époque, au sultanat Bamoun, après plus de 30 ans passés comme ministre de la République ? Il y avait de quoi se demander ce qu’il restait de traditionnel dans les pratiques quotidiennes de ce « garant de la tradition ».

Le paradoxe est que ces nouveaux acteurs véhiculent les valeurs urbaines et tous les avatars de la modernité. La corruption, le trafic d’influence, et la complicité avec le pouvoir politique ont ainsi fini par s’installer comme de nouveaux rituels de la chefferie. Il n’est donc pas surprenant que ces « nouveaux promus » se livrent, pour la plupart, à des pratiques de prédation qui, hier encore, relevaient de leur culture en milieu urbain. Si quelques-uns de ces nouveaux chefs font l’exception, leur nombre reste malheureusement marginal.

La double-captivité et le cirque d’Etoudi

Cette dénaturation par l’intérieur de la culture, par la prévarication enfouie dans le vécu de nos chefs traditionnels, est, à n’en pas douter, l’une des raisons majeures de la double-captivité de la chefferie traditionnelle aujourd’hui. D’une part, une captivité externe, héritée de l’ère coloniale et perpétuée par un pouvoir politique soucieux de contrôler ces leviers d’influence. D’autre part, une captivité interne, fruit d’une nouvelle génération de chefs déconnectés des valeurs ancestrales et perméables aux sirènes de la modernité corrompue.

Le « cirque » observé au palais présidentiel d’Etoudi l’autre jour, loin de surprendre, s’inscrit dans cette logique. Il révèle la stratégie du pouvoir actuel de corrompre ces « nouveaux » chefs et d’imposer, à la tête de certaines chefferies, des individus qui lui sont favorables, au grand mépris des populations et des règles de la tradition. Apparemment, toute la mise en scène de la tradition déployée à Etoudi sentait, en effet, fortement le polar de mauvais goût, confirmant la profonde détérioration d’une institution qui devrait être le garant de l’identité et des valeurs profondes de notre terroir.

En définitive, l’Enam (Ecole nationale d’administration et de magistrature) devrait sérieusement se pencher sur le rôle de la chefferie dans l’administration du territoire à l’entrée de ce millénaire. Sans une réappropriation authentique de son rôle, et sans une rupture avec les pratiques d’assujettissement, la chefferie traditionnelle risque de n’être plus qu’une coquille vide, une caricature d’elle-même, définitivement captive d’un jeu politique dont elle est la première victime. La survie des valeurs fondamentales de notre terroir en dépend.

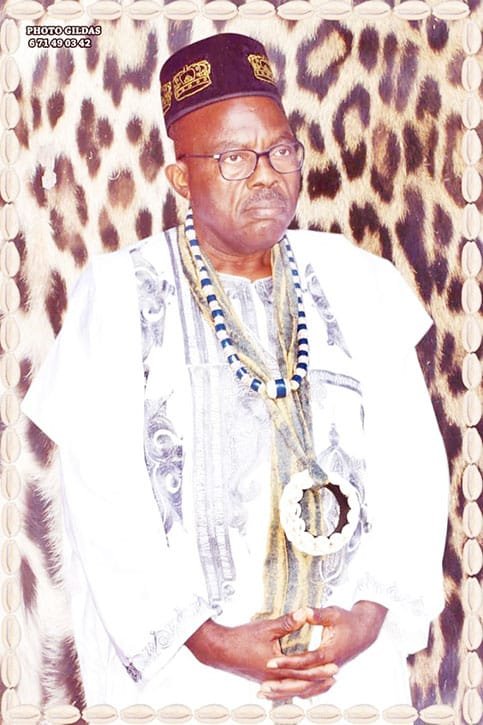

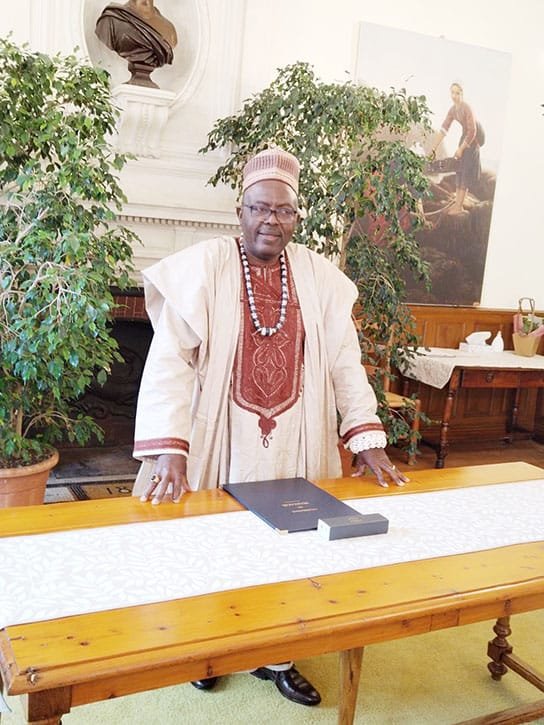

Sa majesté Fowamenouet IX

François Aby Donfack

Chef du village Menouet